詹姆斯·法隆作客TED:探索杀手的成因

我是一个坚定的科学家,一个专注于大脑神经解剖学的神经学家。我的这一身份也塑造了我看待自己整个成年生活所有行为、动机和道德的方式。在我看来,人类是一种机器,一种我们自己都无法彻底理解的机器。数十年来我也一直坚信,人类对自己是谁和自己的行为几乎无法掌控。我们的先天因素(基因)决定了我们个性的80%,而后天因素(成长环境)只掌控其余的20%。

一直以来,我就是这样看待大脑和行为的。但这个观念却在2005年经受到了与其说是激烈的,不如说是让我难堪的动摇。使我过去的观念不得不向现实的生活不断妥协。我渐渐明白——比以往要更加透彻地明白——人类生来就是如此复杂的生物。我们不能片面看待我们的行为、动机、欲望乃至需求,任何将之简化为绝对的做法都无益于我们对于真相的发掘。我们并非简简单单的好人或者坏人,对的人或者错的人,善良的人或者心怀恶意的人,温良的人或者危险的人。我们不只是基因的产物,并且科学也只能解释人类天性的一部分。

2005年10月的某天,当初秋最后一丝闷热从南加州渐渐褪去,我正在对将要交付《俄亥俄刑法杂志》发表的论文做最后几处修改。长期以来,我对心理变态杀人犯脑部扫描图像的研究时断时续,前后跨越了十个年头,最终凝结成《年轻心理变态的神经解剖学基础》一书。书中记录着一些你能想象到的最坏的人——他们经年累月犯下滔滔罪行。如果我可以撇开那些保密条例,向你陈述这些罪行,这些故事一定会让你毛骨悚然。

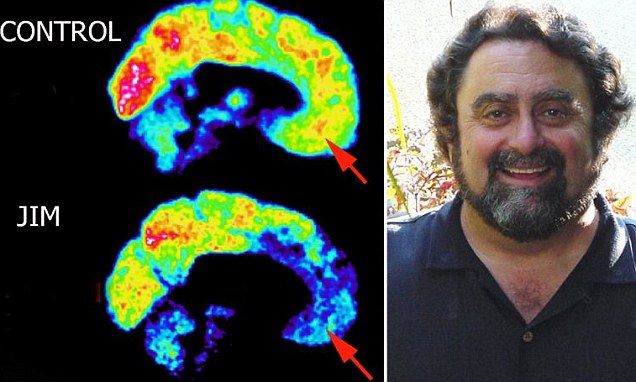

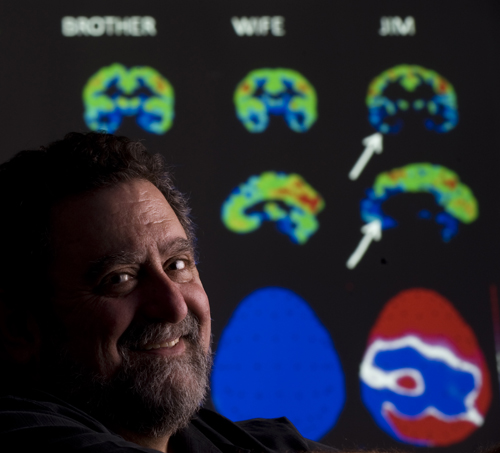

但是劣迹斑斑的过去并不是使得杀人犯有别于常人的唯一理由。作为一个年过而立的神经学家,数年来,我看过了无数的脑部扫描图。杀人犯们的图像却与众不同。他们的脑部扫描图都呈现出一种罕有而令人担忧的共同特征,即额叶和颞叶(通常来说,这两部分是与自控力和同理心密切相关)脑功能低下。这些部位的活跃程度低下暗示着患者缺乏道德推理和抑制自身冲动的正常能力,也就解释了为什么这些罪犯都拥有不人道的暴力犯罪记录。我在论文里说明了这些特征,交稿后便投身到其他项目中去了。

进行杀人犯脑部扫描图研究的同时,我的实验室还在进行一项基因方面的独立研究,想要找出与阿尔茨海默病有关的特定基因。作为研究的一部分,我和同事们为一些阿尔茨海默病患者做了基因测试和脑部扫描。同时我们也为我的家人做了相同的测试,作为实验中的正常对照组使用。

10月的那一天,我正坐下来分析家人的脑部扫描图,那叠图片里的最后一张引起了我的注意,它看起来非常奇怪。事实上,这张扫描图看起来正像是我在论文里写到的那些不正常的图像,也就是说这张图像的主人是个心理变态——或者说,至少与心理变态者同样有着一些让人不愉快的特质。我对家人并没有这方面的怀疑,所以自然而然地认为是家人的扫描图像中混进了些别的图像。通常来说,在同时进行几项研究的情况下,即使我竭力让所有工作井然有序,但东西放错地方这类事情也是在所难免的。麻烦的是,为了将所有的扫描图做匿名处理,我们给所有图片随机编码并且隐去了图片主人的姓名。所以为了确保我没有弄错,我让实验室技术人员撕开了编码。

看到了图像主人的名字之后,我觉得这当中出了错,便气急败坏地命令技术员们去核对扫描仪,检查其他技术人员们做的图像和数据库资料。但一切都毫无差错:那确实是我的脑部扫描图。

我对心理变态理论的基础基于三腿凳设想是:1)额眶部皮质以及包括杏仁核在内的前额叶皮质功能低下;2)基因出现多处高危突变(其中最有名的当属战士基因);3)童年早期经受过精神、身体或性虐待。

我是心理变态者吗?如果用非黑即白的方式思考,答案是:不。

但恰当的答案应该是,我是一个亲社会的心理变态。我符合海尔量表中提到的很多特质,其中包括人际特质(肤浅、浮夸、虚伪)和情感特质(冲动、不可靠)。但我没有反社会特质:我会控制自己的愤怒,也没有任何犯罪记录。除了量表中的变态特质,我还会使用我的魅力、操纵天分和享乐主义精神去做点好的事情。至少说,我没有用它们去做坏事。我做好事的时候可以体验到快乐,并且所有的伤害都是意外。

脑扫描对比图

或许对这个问题最好的答案应该是,我是一个幸运的心理变态。我很幸运,因为我的家庭一直在悉心培育我。我有一个和蔼慈祥的父亲,还有一个善解人意的母亲。母亲很早就看到了我身上的问题,一直在用温柔的方式引导我。她在我开始走出家庭,走入这个既有捕食者也有坏人的社会的时候,给予了我充分的关注。可能正是因为我不曾受到暴力虐待,父母和其他家庭成员也一直用爱和支持保护我,我才可以变成今天这个样子。

2013年的冬天,母亲问我:“写本自传要多少时间?”为了打住她的话头,我回答说:“我在写自传,妈妈,我在写你的自传。”她立刻明白了:这确实是本自传,但是我之所以成为我,很大程度上有赖于她对我的教养。我的故事完全是父亲母亲和其他亲戚对我的教养完成的。

所以我觉得,我的这种“幸运”根本不是种运气。这是一种有意营造出来的适合培育孩子的环境。这种环境可以在大部分的家庭和社区中营造出来,包括那些看起来就一定会滋生出不学无术、异常行为和犯罪的地方。这一次,年过六十的我,不经意间闯进了一次自我追溯之旅。从中发现了一个五年前我也不会相信的事实:真正优良的教养可以战胜先天不足的基因。我们可以通过行为因素、基因因素、后天因素、精神病学因素和社会因素去清理社区,再给予那些容易受到影响的孩子多一点爱。这并不是说,通过这些手段,孩子们就可以变得完美。像我这样的人并不会变成天使——如果你已经将本书读到这里,你也应该可以理解这一点。但至少不会使他们向着更坏的方向发展。

我不认为我们应该把与心理变态有关的特质和基因从社会中完全驱逐。这样做会使社会钝化并且灭亡。我们要做的只是在变态人格者幼年时就发现他们,并且使他们远离麻烦。如果处理得当,那些缺乏同理心又十分好胜的人,可以发挥正面的影响力。当然,就像我一样,他们会给自己的家人和朋友制造压力,但从宏观角度上来看他们对社会有益。或许这是我出于自恋的一套说辞,但我相信心理变态身上还是有其优点存在的。那些在海尔量表中得25分或者30分的人固然危险,但我们需要这些人的存在——他们放肆、活泼、离谱的行为让人性充满生气、柔韧张弛,让生命焕发光彩。

原题:心理学家的脑变态之旅

本文摘自《天生变态狂:TED心理学家的脑犯罪之旅》

责任编辑:绵羊仔